來稿|從姜濤事件看後真相時代的認知危機與出路

來稿作者:馮廣榮

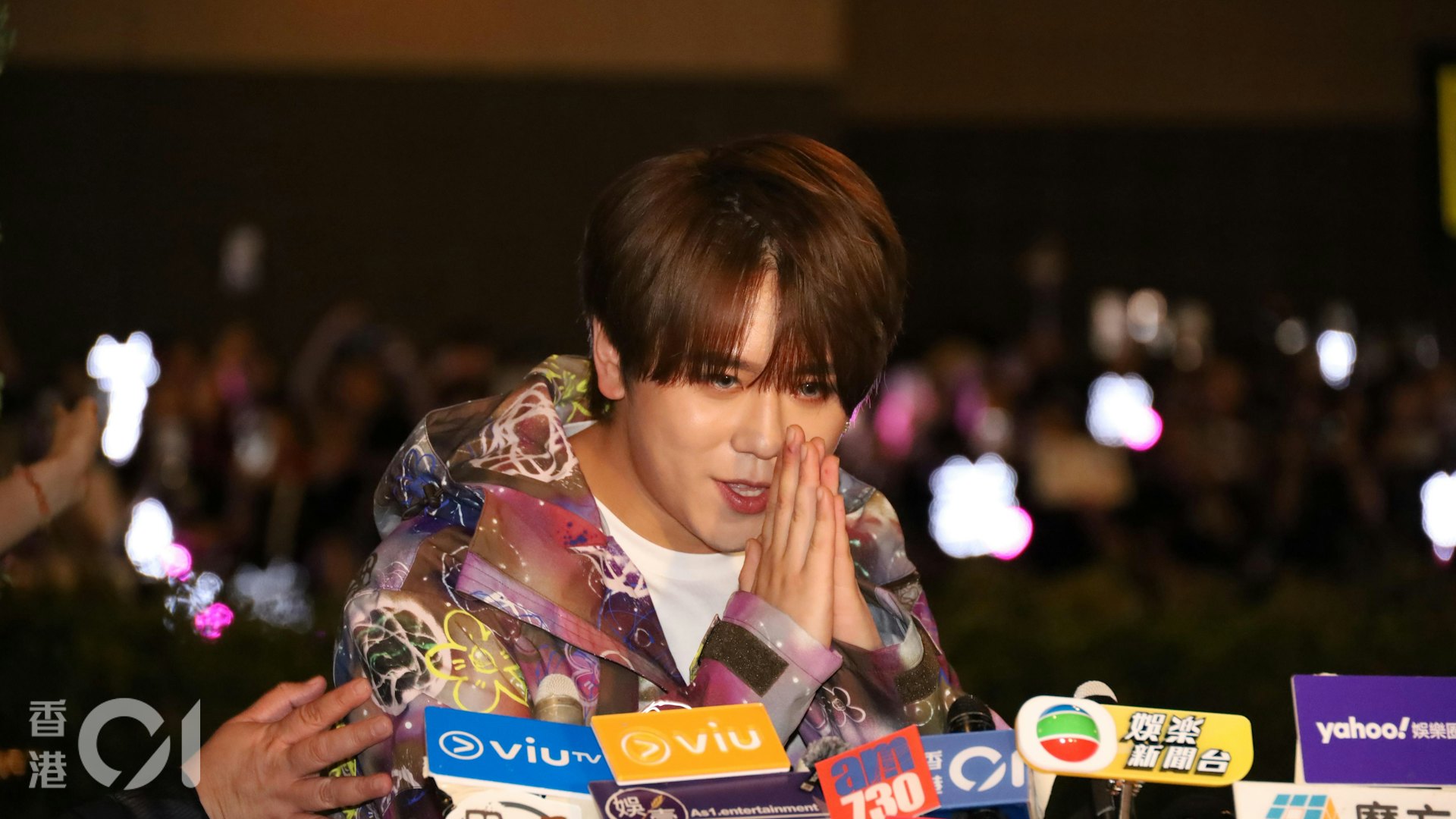

歌手姜濤意外墮海事件在社群媒體引發軒然大波。儘管當事人很快澄清是因不小心導致意外,但「借酒消愁」、「情緒崩潰」等未經證實的猜測仍在網絡持續發酵。這一看似單一的娛樂新聞事件,實則折射出當代社會深陷「後真相」(Post-truth)困境的典型症候︰這個被牛津詞典評為2016年度詞彙,意思指「客觀事實對公眾輿論的影響力低於訴諸情感和個人信仰的內容」已成為普遍現象。姜濤事件猶如一面多稜鏡,映照出數位時代真相與謊言的邊界如何被模糊,情感如何戰勝事實,以及這種認知危機對社會根基的深層侵蝕。

當情感凌駕事實:後真相時代的認知危機

後真相作為一個哲學和政治概念,其核心特徵是「共同客觀真理標準的消失」和「事實與另類事實之間的迂迴滑移」。這一術語在2016年美國總統選舉和英國脫歐公投後廣為人知,反映在後工業社會中,人們不再相信統一的真理標準。這種哲學思考本意是鼓勵多元視角,卻在數位時代異化為「所有觀點同等有效」的認知混亂。

姜濤事件中的輿論分化正是這種認知危機的生動體現。在事件發生後,至少出現了三個平行存在的「說法」:藝人官方聲明中的「運動意外說」、網絡流傳的「情緒崩潰說」以及不同粉絲以其身型的「抽水說」,這種大量湧現的「確認偏誤」使不同群體生活在各自建構的現實裡,難以就基本事實進一步反思。

在數位資本主義時代,情感已成為最稀缺的資源。平台算法通過監測用戶的情緒反應來優化內容推薦,那些能引發強烈情感波動的信息往往獲得最大曝光。姜濤事件中,「明星情緒崩潰」的敘事之所以比「運動意外」更具傳播力,正是因為它觸發了公眾的窺私慾和同理心。正是因為前者往往包含更多出人意料、情緒刺激的元素。

網絡狂歡與同理心缺失

姜濤事件在網絡平台曝光後,短短數小時內就引發了令人不安的集體情緒反應,留言區充斥著幸災樂禍的言辭。成千上萬的網民迅速以「哈哈」表情和「讚好」回應這則新聞,還以其身形來嘲笑一翻。這種現象不僅反映了後真相時代的情感極化,更揭示了數位環境下人類同理心的系統性衰退——在匿名性和距離感的雙重作用下,網絡用戶傾向於以最簡化的情緒標籤來處理複雜的人類處境,使理性對話變得更加困難。

然而,事件發酵後,出現了呼籲以同理心看待事件的聲音,以真正關心事件真相或當事人福祉的態度回應,而非藉機展示自身道德優越感的人身攻擊。

公眾媒介素養教育同樣至關重要

面對日益嚴重的後真相危機,需要建構一個多層次、全方位的應對體系,以姜濤事件為例,負責任的媒體報道應該更深入調查幾個關鍵事實:止痛藥與酒精的交互作用導致暈眩的危險性?事發地點的欄杆高度是否符合國際安全標準?公共場所的安全防護措施是否存在疏漏?假如這些實質性問題的探討,都無人有興趣討論,那麼關於公共安全的理性討論就無從談起。

姜濤事件提醒我們,對抗後真相不是要回到單一權威的過去,而是要建設更具包容性和韌性的真相生態。這意味著既要尊重多元視角,既要擁抱事實底線,又要守住人類的道德良知。真相不應是任人打扮的消費品,而應是照亮公共領域的明燈。從事件的討論起步,我們或許能找到重建真相共識的路徑:讓言論回歸理性,讓情感各得其所,讓演算法服務真理而非相反。

在紛亂的世界裡,對事實的堅守,都是對後真相最有力的抵抗 — 真相可能被掩蓋,但永遠不會消失。

作者馮廣榮是香港中文大學社工系講師、美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士。文章僅屬作者意見,不代表香港01立場。

「01論壇」歡迎投稿,來函請電郵至01view@hk01.com。 來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用,恕不通知。