收緊查冊|土地業權修訂「指明人士」才可查歷史紀錄 不包括傳媒

政府計劃修訂《土地業權條例》,將物業的契約註冊制度,改為業權註冊制度,簡化物業轉讓程序。不過根據立法會正審議的條例草案,當局修改制度同時,一併收緊查冊,公眾日後無法再查閱在業權紀錄中刪除的資料,即歷史業主及成交等,只能由律師、會計師、測量師、前業主等「指明人士」查冊。律師會提交的意見書中,質疑限制指明人士查冊的安排。

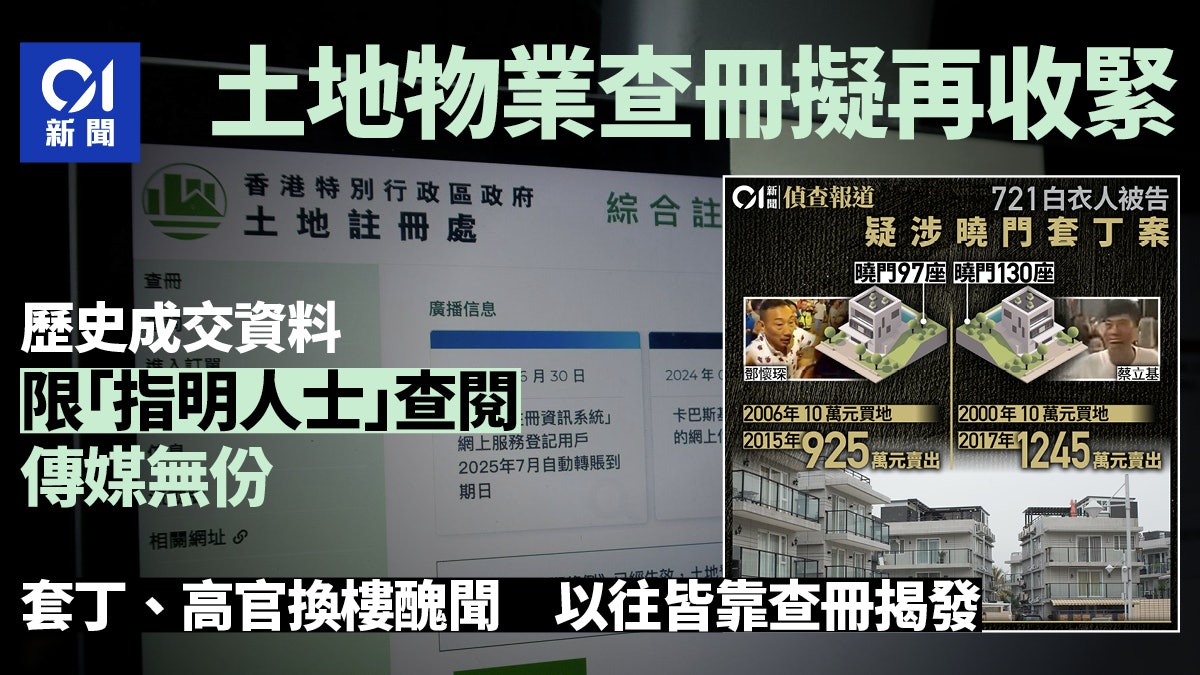

以往傳媒以公眾人士身份查冊,高官換樓、套丁、無主物業等調查報道,都依賴歷史成交資料來佐證,收緊查冊會否窒礙新聞自由呢?民建聯立法會議員劉國勳擔任此法案委員會主席,他接受《香港01》電話訪問表示,改動主要是查冊的功能性需要已經不同,毋須再查舊有契約,他有認為指明人士的範圍仍有時間去討論。

契約註冊改為業權註冊制度

香港目前實行的契約註冊制度,並不提供物業業權的保證,物業轉讓時需要徹底查核過往的業權文件,以確定業權,交易程序繁複冗長,業主亦要保存物業的所有業權契據。

政府2月向立法會提交《2025年業權及土地的註冊(雜項修訂)條例草案》,修改實行超過180年的契約註冊制度,當局建議「先易後難」,在新土地先行實施業權註冊制度(即「新土地先行」方案),而在稍後階段才處理現有土地的轉制事宜。

《草案》同時建議收緊查閱舊有紀錄的做法,日後舊有業權、已解除押記、姓名及身份證號碼等紀錄,公眾將不能再查詢,改為附屬法例中的「指明人士」才可查詢。發展局在回應律師會的意見書中列出,指明人士包括前業主,以及履行其專業職責時可能有確實需要查閱過去紀錄的人士,例如律師、會計師、測量師、清盤人和物業管理人。

律師會質疑收緊查冊理由

律師會於5月20日提交的意見書中表示,只有在必要時才應限制查冊或其用途,因為資訊透明度和自由流通,對於吸引香港投資至關重要。

律師會7月2日提交的進一步意見書亦表示, 轉讓文件可能會(明示或暗示)提及先前的所有權文件,質疑新的建議安排將如何確保必要的文件不會被錯誤地移至「歷史紀錄」並限制公眾訪問。律師會亦質疑,敏感的個人資料在移至歷史紀錄之前已經向公眾開放,是否有需要將歷史紀錄查冊,限制在指明人士。

多調查報道以土地查冊佐證

以往傳媒不少調查報道,都要根據土地註冊處的查冊,查詢物業買賣紀錄、各方相關人士資料等,才能交叉核證。

例如關於「套丁」的調查報道,土地或物業從地主「轉手」至男丁,男丁名義上是土地和物業擁有人,待丁屋建成後,再轉回給發展商。一旦收緊查冊,日後公眾只能查閱當前業主——即發展商,無法查閱以往紀錄,比對文件,揭露套丁行徑。

《香港01》最近的「無主物業調查報道」,揭發有業主逝世後,物業被人冒認簽名,業權被轉走,更被轉幾手。日後若收緊查冊,記者無法追查業權被轉手、假冒簽名等紀錄。

2016年《香港01》揭發「高官換樓醜聞」,前高官馮永業及高官馮程淑儀夫婦,與何鴻燊三太胞妹陳婉玉換樓,涉嫌有利益衝突。報道刊出後,馮永業遭廉政公署調查及起訴,公職人員行為失當罪罪成。調查報道,亦依靠土地註冊歷史紀錄。

劉國勳:無意限制傳媒 指明人士範圍可討論

任此法案委員會主席的民建聯立法會議員劉國勳擔認為,修例一併收改查冊制度,只因查冊的功能性已經不同了,「以前契約註冊制度,要找出所有文件,證明不可爭議,才能確定業權。改成業權註冊制度,就已經很確定登記的人就有業權,理論上不需要顯示舊有文件。」

《草案》建議收緊查冊,會否窒礙新聞自由?劉國勳認為政府並無此意圖,「查舊文件不需要得到文件提及的相關人士同意,記者如果要查,可以找指明人士。」他又認為,指明人士範圍可以討論,傳媒有意見可以提出,「有需要加入傳媒的話,政府可以去考慮。」

劉國勳亦補充,修例後是「新土地先行」,舊有業權仍沿用契約註冊制度,未有轉制時間表,轉制前查冊沿用舊制。

查車牌終審判決:無理由將真誠新聞調查排除在外

政府近年多次修改傳媒查冊的制度。2019年港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲查車牌,選擇查冊目的為「其他交通運輸事宜」,被警方拘捕及起訴明知而作出虛假陳述罪,蔡玉玲2023年在終審法院獲得終極勝訴,法官指無理由將真誠的新聞調查排除在外。

運輸署2024年修改傳媒查冊程序,由以往透過網上查冊系統申請,改為逐次向運輸署長作例外申請。記協認為運輸署做法有違言論及新聞自由原則,不符合終審裁決,申請司法覆核,案件仍未有裁決。